丂僒儔乕儉丅僴儗僔儑儅僼乕儀丅

丂僥僿儔儞擔杮恖妛峑偺俀妛婜傕僗僞乕偲偟偰俀廡娫偑夁偓傑偟偨丅尰嵼丄塣摦夛偺庢傝慻傒偱帣摱丒惗搆傕愭惗傕朲偟偄擔乆傪憲偭偰偄傑偡丅乽彮側偄恖悢偺塣摦夛側傫偰丒丒乿偲巚偆偐傕偟傟傑偣傫偑丄僥僿儔儞嵼廧偺擔杮恖偺恖払傕嶲壛偡傞偺偱丄椺擭偨偄傊傫惙傝忋偑偭偨傕偺偲側偭偰偄傑偡丅恖悢偑彮側偄暘丄塣摦夛傪塣塩偡傞偨傔偵丄彫妛峑崅妛擭偲拞妛惗堦恖傂偲傝偵廳梫側栶妱偑暘扴偝傟偰偍傝丄偦傟偧傟偑挘傝愗偭偰楙廗偟偰偄傑偡丅愭惗偼丄懱堢偺愭惗偲偟偰塣摦夛娭學偺巇帠偲慡峑偱梮傞乽僜乕儔儞愡乿偺巜摫偵擱偊偰偄傑偡丅傒傫側堦惗寽柦庢傝慻傫偱偔傟偰偄傞偺偱丄枅擔偑偨偄傊傫妝偟偄偱偡丅 奆偝傫傕慡堳偺椡偱惙傝忋偑偭偨懱堢嵳傪栚巜偟偰婃挘偭偰壓偝偄丅俀妛婜傎偳妛峑偑偍傕偟傠偄帪偼側偄偱偡偐傜丄惛堦攖妝偟傫偱壓偝偄偹丅

丂偝偰丄崱夞偐傜僀儔儞偺揱摑岺寍偵偮偄偰偱偡丅

丂仧丂僀儔儞偺揱摑岺寍

丂揱摑岺寍偲偼丄庡偵庤嶌嬈偱壗昐擭傕慜偐傜庴偗宲偑傟偨嶌傝曽偱惂嶌偝傟偨擔忢惗妶偱傕巊偆旤弍揑岺嬈惗嶻乮昳乯偺偙偲傪尵偄傑偡丅偨偄偰偄丄偁傞堦掕偺抧堟偱嶌傜傟偰偄偨傝丄偦偺抧曽撈帺偺僨僓僀儞傗宍偑偁偭偨傝偟傑偡丅僀儔儞偱偼丄桳柤側儁儖僔儍鉕焴乮偠傘偆偨傫乯丄婑偣栘嵶岺丄峏幯乮偝傜偝乯丄挙嬥乮偪傚偆偒傫乯摡婍側偳偑偁傝傑偡丅崱夞偲師夞偼僾儗僛儞僩偟偨婑偣栘嵶岺偲峏幯偵偮偄偰偱偡丅

乮侾乯僴乕僞儉丒僇乕儕乕

丂僴乕僞乕儉丒僇乕儕乕偲偄偆偺偑僀儔儞偺婑偣栘嵶岺偺惓幃柤徧偱偡丅怓偺堎側傞栘曅傪慻傒崌傢偣偰婔壗妛乮偒偐偐偑偔乯柾條傪偮偔傝丄彫暔擖傟傗儁儞棫偰丄妟墢側偳偺昞柺偵挘傝晅偗偨傕偺偱偡丅丂

擔杮偵傕丄敔崻嵶岺偲屇偽傟傞婑偣栘嵶岺偑偁傝傑偡偑丄僴乕僞儉丒僇乕儕乕偼偦偺嵶偐偝偱敔崻嵶岺偺斾偵側傝傑偣傫丅侾暯曽僙儞僠儊乕僩儖偵侾侽侽杮埲忋偺栘曅偑巊傢傟傞偙偲傕偁傝傑偡丅僀儔儞埲奜偺拞搶偺崙偵傕摨偠傛偆側傕偺偑偁傞偺偱偡偑丄僀儔儞偺傕偺傎偳慇嵶偱惛鉱側嶌昳偼側偄偦偆偱偡丅侾係悽婭偵僔乕儔乕僘偱嶌傜傟偨偺偑巒傑傝偱偡丅

丂嵽椏偼丄奺庬偺栘乮僫僣儊偺栘偺愒偄晹暘丄崟抙偺僠乕僋嵽丄偮偘側偳乯丄儔僋僟偺崪丄恀鐹乮偟傫偪傘偆丗摵偲垷墧偺崌嬥乯偱丄偙偺懠偵丄徾夊傗嬧偑巊傢傟傞偙偲傕偁傝傑偡丅

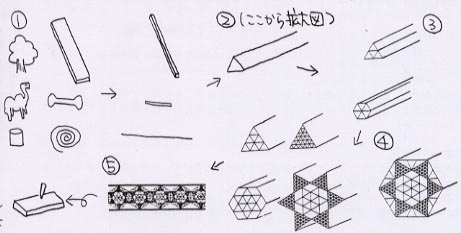

嶌傝曽偱偡偑丄

嘆奺庬偺栘傪岤偝俀噊暆俆噋丄挿偝俈侽噋傎偳偵愗偭偰姡偐偟傑偡丅姡憞屻丄俀噊暆偺敄偄朹偵偟傑偡丅儔僋僟偺崪傕栘偲摨條嵶偄朹偵偝傟丄係乕俇儢寧娫丄椢怓偺塼偵捫偗傜傟怓傪屌掕偝偣傑偡丅恀鐹偼俈侽噋偺儚僀儎乕偵愗抐偝傟傑偡丅

嘇栘傗椢怓偵側偭偨儔僋僟偺崪偼儎僗儕偱丄恀鐹偺儚僀儎乕偼僴儞儅乕偱抐柺偑惓嶰妏宍偵側傞傛偆偵惍偊傜傟傑偡丅

嘊嵶挿偄朹偺弨旛偑廔傢傞偲丄僷僞乕儞偵慻傒崌傢偣偰偄偒傑偡丅彫偝側嶰妏宍傪慻傒崌傢偣偰榋妏宍傗戝偒側嶰妏宍傪嶌偭偰偄偒傑偡丅愙拝嵻偼丄儔僋僟偺崪偐傜嶌偭偰偄傞偦偆偱偡丅

嘋嶰妏宍傗榋妏宍傪慻傒崌傢偣丄偝傜偵僽儘僢僋傪嶌傝傑偡丅

嘍偱偒偨僽儘僢僋偺懇偺朹傪丄俁噊傎偳偺岤偝偱愗抐偟丄偝傜偵偦傟傜傪憡屳偵愙拝嵻偱挘傝崌傢偣丄僔乕僩忬偵偟偰偐傜丄栚揑偺暔偵偼傜傟姰惉偟傑偡丅

偙偺婑偣栘嵶岺傪嶌偭偰偄傞偲偙傠傪尒妛偵峴偒傑偟偨偑丄偦偺嶌嬈偺嵶偐偝偵偼偨偄傊傫嬃偐偝傟傑偟偨丅

帪寁偺墢偺晹暘偺彫偝側墌忬偺傕偺偑嘋偺晹暘偵摉偨傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂