サラーム。フーベ?

イランでは、9月21日(土)にサマータイムが終わり、ウィンタータイムとなりました。その日の午前0時に1時間、時間を戻しました。3月21日(イランの新年)に1時間早めたのを戻したことになります。日本の春分の日、秋分の日あたりに時間を変えることになります。イランでは、その日より秋の始まりとされています。今年は、ちょうどその日から秋が来たと感じるほど朝、冷え込み、寒さを感じました。街路樹の落葉も去年より早く、量も多いので、今年は冬の訪れが早いようです。 日本人学校では、相変わらず運動会の取り組みで、皆忙しそうです。先週、運動会のスローガンの横断幕を完成させ、一段と盛り上がってきました。

先生達は、運動会の翌週に行われる日本人会のソフトボール大会に備えて練習を始めています。過去、その大会で2連覇をしたチームはないので、ぜひ2連覇を目指したいと思っています。ちなみに、練習試合成績は2勝2敗です。苦しい試合が予想されます・・・・。

さて、今回もイランの伝統工芸についてです。

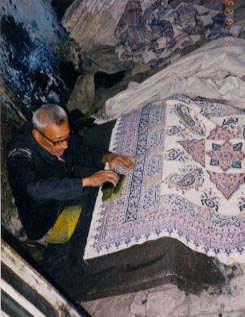

(2)ガラムカール(ペルシャ更紗)

「更紗(さらさ)」と呼ばれているもので、イランの人達にも日常生活でよく利用され、外国人には、お土産として人気のあるものです。白地に藍でプリントされたペルシャ更紗は日本人の好みにあうようで、最近では日本のデパートなどにも置かれているようです。(学校にあるのもそれです。)

ペルシャ語で、ガラムはペンを、カールは仕事という意味で、「ペンで絵を描いて制作されたもの」を言うそうです。

しかし、現在、イランでは、手描きでは行われず木版を使ってプリントされています。このガラムカールは紀元前4世紀のインドが起源とされ、イランに伝わったのは紀元前2世紀頃だそうです。昔は各地でこれが作られていたのですが、今では、イスファハンのわずか10ほどの工房で作られているだけになっています。

イスファハンを首都にしたサファビー朝(15世紀ー18世紀)では、国王や有力者たちがガラムカールに金銀を織り込んだ服を着ていたり、ガラムカールを外国の要人のお土産にしたり、また、軍旗カーテン、礼拝の敷物、テーブルクロスなど幅広く使っていました。

イスファハンを首都にしたサファビー朝(15世紀ー18世紀)では、国王や有力者たちがガラムカールに金銀を織り込んだ服を着ていたり、ガラムカールを外国の要人のお土産にしたり、また、軍旗カーテン、礼拝の敷物、テーブルクロスなど幅広く使っていました。

ガラムカールの作り方ですが、大きく分けて版木作りとプリントに分けられます。 版木は梨の木で作られ、センターと中央部分、コーナーなどに分けられて作られます。4色のプリントが主流となっているので、各部分のデザインを分割して作ります。ガラムカール作りは、この版木作りであると言っても過言ではないほどだそうです。

プリントは、まず更紗を5日間川の水に浸し、その後石に打ち付け、不純物を取り除き、布に水がよくしみ込むようにします。そして、4人1組で1枚の更紗を赤、黒、青、黄色の順でプリントしていきます。途中、染める作業や漂白する作業があり、最後に蒸して色を固定させます。

先生もこの作業を見たことがありますが職人さん達は、線なども引かれていない生地に版木でプリントしていき、見事に同じものを作っていました。4人の息がぴったり合ったすばらしい作品には、たいへん驚かされました。11月の体験旅行で日本人学校の児童・生徒達も更紗作りに挑戦する予定です。その模様はまた連絡します。