サラマレコン。

テヘランを見下ろすエルブルーズ山脈の頂上が10月11日に早くも雪化粧されました。朝方は寒く、先生も長袖で出勤するようになっています。

イランでは、西部でクルド民族の問題が、また、イランの周辺では、アフガニスタンの政変、イスラエルとパレスチナの小競り合いが連日、新聞・テレビで報道されています。生々しい映像や写真をよく目にします。思想、宗教、民族の違いが主な原因なのですが、お互いがどこかで妥協し、多くの人達が平和に暮らせるようになって欲しいと願うばかりです。今のところイランはこの中東諸国では安定した状態を保っているようです。

日本人学校では先週、運動会が大成功で終わりました。

26人の児童・生徒が、日頃の練習の成果を力一杯発揮できたたいへんすばらしいものでした。100名ほどの日本人会の方々が参加されましたが、皆満足しておられたようです。担当の先生としても皆さんに喜んでもらえとてもうれしかったです。

運動会の次は、社会見学、体験旅行(修学旅行)、マラソン大会とまだまだ行事が目白押しです。息をつく暇もない日々を過ごしています。

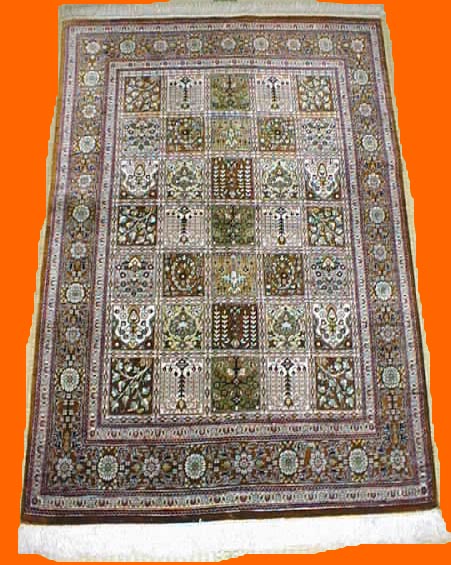

(3)ペルシャ絨毯(じゅうたん)

イランの国の代名詞にもなっているペルシャ絨毯は、昔から世界中の人に愛されてきました。今でも石油、ガス、ピスタチオと共にイランの重要な輸出品となっています。 ペルシャ絨毯の歴史は古く、アケメネス朝(約2500年前)やササン朝に立派な絨毯があったと記録されています。時代により製造技術の後退期、絶頂期を繰り返し、外国投資家による大量生産 のための品質の劣化とそれに対する伝統技術の保護政策など、幾多の試練を乗り越え、現在のペルシャ絨毯の世界的評価が確立されています。

作り方ですが、

①羊の毛を手で刈り、よく洗い、紡(つむ)ぎます。

②天然の植物性染料(茜、サフラン、ザクロの葉 など)と動物性の染料を使って染めます (染め方には地方独特の秘法がある)。

③デザイン家が描いた模様(方眼紙に描かれている)を見て、色糸を選びながら織っていきます。「織っていく」というのは、ペルシャ絨毯作りでは、「縦に張られた糸に手で糸を結んでいく」という意味です。ベテランの人で1日平均11段しか織れないそうです。

狭い面積に結び目が多ければ多いほど高級品とされています。ですから、この仕事は女の人や子供がしている場合が多いようです。(指が細いので)

模様には、古代メソポタミアに由来するものが多く、豊穣のザクロ、富をもたらすラクダ、幸福の兆しカーネーションなど、それぞれに意味があります。

絨毯織りは家庭や工房で行われ、小さいものは1人で、大きいものは3ー4人で織られています。地方によってその土地独自の模様があります。タブリーズ、ナイン、コム、イスファハン、ケルマン、カシャーン、シーラーズなどの産地は有名です。

ちなみに日本で売られている3m×4m のもので50万円ー200万円以上です。何度か絨毯織りを見学したことがあるのですが、細かい方眼紙を見ながら糸を素早く結ぶ作業にはたいへん驚かされました。