サラーム。ハレショマフーベ。

日本人学校では、6月15日から17日までカスピ海沿岸にあるラムサールというところで小学生3年生以上でカスピ海臨海学習を行いました。テヘランとカスピ海側の気候や植物、人々や彼らの生活の仕方の違い、カスピ海沿岸の産業の学習をしっかりしてきました。3日間という短い間に多くの活動をして、子供達は疲れたかもしれませんが、今回の貴重な体験がこれからの彼らの学校生活、人生において生かされることを、担当として願っています。今回から2回に分けて、先生の日記の一部を紹介します。イランの習慣に従った奇妙な活動方法もありました。

◆ カスピ海臨海学習日記1

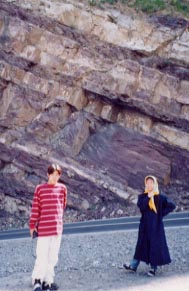

<1日目> 心配していたバスも予定より早く来ており、出発予定時刻より少し早い6時50分出発。幸先の良いスタートとなった。イランに3台しかない高級バスで乗り心地は最高だった。 カスピ海側へ行くにはアルボルーズ山脈を越えなければならないのだが、その途中、地層はもちろん巨大な地層の変化が見られる。断層やしゅう曲が何百メートルと続いるのだが、おそらく日本では、まず見ることはできないだろう。曲がりくねった道をゆっくりと上り、頂上へ向かった。木がない山には、背の低い草が生えているようで、ゆっすらと緑がかっていた。下見の時には、土色で味気のない山々だったのに。所々にまだ雪が残っていた。頂上を過ぎると途端に緑が多くなり、カスピ海側へ行けば行くほど草の丈は高くなり木の数が増えていった

。そして、カスピ海側はうっそうと木々が茂っていた。また、天気が良かったので、カスピ海が青くきれいだった。道端では時々、羊や牛を散歩させているのが見られ、のんびりとした風景に心が洗われるようだった。

。そして、カスピ海側はうっそうと木々が茂っていた。また、天気が良かったので、カスピ海が青くきれいだった。道端では時々、羊や牛を散歩させているのが見られ、のんびりとした風景に心が洗われるようだった。ラムサールのイラン文部省キャンプ場に着いたのは、午後2時過ぎだった。宿泊施設に着き、バスから降りると滝のように汗が出てきた。湿度が高く、気温も高い。ちょうど日本の梅雨の時期と同じようだった。カスピ海側は、テヘランとは違い景色も気候も日本とほとんど同じなので、当然と言えば当然のことなのだ。自分たちの泊まる部屋(といってもベッド3つがやっと入る部屋にトイレ、シャワーがあるだけのもの)に荷物を置いて休む間もなく、最初の体験地、チャイ畑へ。チャイは「お茶」のことで、イランの人達の生活には欠かせないもので、暇さえあれば、人々はチャイを飲んでいる。日本でいう紅茶のような味のするものだ。チャイ畑のオーナーからチャイの葉

の摘み方を教えてもらい、影がない炎天下の中40分間、お茶摘みならぬ『チャイ摘み』を行った。チャイの葉は枝の端の3枚しか取ってはいけないとのことだった。小学校3年生以上15人全員でごみ袋に8割ほど摘んだ。オーナーの話によると、彼のチャイ畑150haで10人の人が働き、1日に多いときで60tも摘むことがあるということだった(もちろん機械なども使って)。

の摘み方を教えてもらい、影がない炎天下の中40分間、お茶摘みならぬ『チャイ摘み』を行った。チャイの葉は枝の端の3枚しか取ってはいけないとのことだった。小学校3年生以上15人全員でごみ袋に8割ほど摘んだ。オーナーの話によると、彼のチャイ畑150haで10人の人が働き、1日に多いときで60tも摘むことがあるということだった(もちろん機械なども使って)。

その後、宿舎に帰りすぐに飯ごう炊さん。3班に分かれて自分たちで決めた夕食を作った。でも、カレーライスは全ての班のメニューに入っており、カレーの人気強さを感じた。危なっかしい手つきで人参やジャガイモ、玉ねぎを切っていて、指入りカレーができるのではないかと心配したが、全班、予定時間より1時間遅れで完成。おいしいカレーにサラダ、デザートなどを食べることができた。今、日本では、食中毒が心配で炊さん活動は禁止されているところもあるが、皮肉なことに、衛生的とは決して言えない方法で料理しても、誰も調子が悪くなった人がいなかった。

消灯後、夜10時ごろから小雨が降り始め、12時頃には雷を伴う大雨が降り、草や木、建物をたたく雨でうるさいほどだった。

<2日目> 宿泊所の朝は早い。鶏や小鳥達のさえずりでいやでも早く目が覚める。

昨夜大雨が降り、今日の天気が心配だったが、雨は降っておらず曇り空。時々、青空も見えたので、晴れプログラムで2日目は行動することに決定。2日目は、活動が多く、しかもどの活動も重要だったので、 旅行の計画を立てた時点から天候のことを心配していたのだ。世界3大珍味の1つ、キャビアを作るキャビア作業所へ行くので漁師達がチョウザメ漁へ出ていることを祈った。 朝食は、ナン、バター、ジャム、チャイといった典型的なイラニアン・ブレックファスト。子供達は、眠気眼(ねむけまなこ)で無心で食べていた。 <つづく>