1995年の年末、1996年の年始は日本のそれらを全く感じず過ごしました。ここは、クリスマスも無ければ、新年を祝うこともありませんでした。イランはイスラム国家のためです。神はアッラーで、以前にも言ったように独自のイラン暦を採用しているため1年の始まりは春分の日になっているからです。文化の違いをまた1つ体験することが出来ました。

先生はクリスマスイブにスサという古い町に、元日にはテヘランにあるイランバスタンという博物館に行ってしっかり勉強しました。また、世界一の宝石博物館の見学も出来ました。今年もWhen in Rome, do as the Romans do.をモットーに頑張りたいと思っています。

今回はスサの旅行についてです。1年生には2年生の歴史の予習に、2、3年生にはたいへんよい復習になると思います。

◆ 歴史の宝庫スサ

スサへの旅行は日帰りの旅行を計画したのですが、帰りの飛行機の便が国内線にも関わらず三時間半も遅れたので、正味24時間のハードな日帰り旅行(12/24,AM3:00出発12/25,AM2:30帰宅)になりました。

スサはイラン南西のクゼスタン地方にあるたいへん古い町です。この地方で紀元前8000年頃、エラム人の文明が起こっています。また、アケメネス朝、パルティア帝国、ササン朝の中心都市として栄えました。最近は特に、石油の産出地として有名です。この地方にあるアフワズ、スサ、チョガザンビル、ハフトタッペ、 アバダンを訪れてきました。

早朝、アフワズの空港に着くと、石油精製工場の井戸から炎が吹き出ているのが見られました。テヘランでは石油の値段の安さでしかイランを石油産出国として感じられませんでしたが、実感できる

瞬間でした。

まず、スサに行ったのですが、ここは世界で最も古い文明国家が栄えたメソポタミア地方の東の端に当たるところで、紀元前4000年には人が住んでおり、紀元前3000年にはスサでは象形文字が使われ、それをもとにくさび形文字をシュメルー人が作り使っていたことが分かっています。また、紀元前1700年ごろメソポタミア地方を統一したバビロニアのハムラビ王の定めたハムラビ法典の石碑が発見された場所としても知られています。(イランバスタン博物館で実物を見てきましたが、2mほどの高さで上部にハムラビ王が刻まれ、その他の部分は全てくさび形文字でうめられていました。)

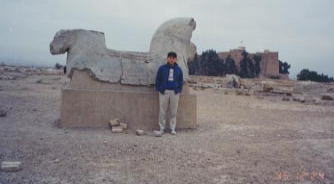

イラン人にとっては、スサは、紀元前550年にイランのもととなるアケメネス朝ペルシャ帝国を作ったクロシュ王の都としても重要な場所です。そこにはその帝国を最も繁栄させた三代目の王ダリウス一世の冬の宮殿跡がありました。世界でもすばらしい遺跡として残る彼が手掛けたペルセポリスに次ぐ遺跡として見学してきました。ここで発掘された土器や動物の像、鉄製の道具などは近くの博物館とイランバスタンに展示されていました。本物のくさび形文字の石片を見て感動しました。

近くに旧約聖書に登場する勇者ダニエルの墓があり、そこにも立ち寄ってきました。スサの町に行って気付いたことは、そこにはアラブ人が多いといういうことでした。男の人も白い布を頭に巻いたり、女の人も白い布で体を覆っていました。体の覆い方はイラン人のそれとは少し違うように見えました。次に、ハフトタッペ、チョガザンビルへ行きました。ハフトは「7」タッペは「丘」の意味で、ハフトタッペには7つの丘がありました。エラム人の町や墓だったそうです。チョガザンビルは、紀元前1250年に作られたエラム人の寺院として使われていたジグラット(ピラミッド型寺院?)です。もともとは、一階部分が一辺100mの五階建て、高さ50mのピラミッド状の建造物だったのです。現在は3階までしか残っておらず高さも25mしかありません。ここからも、貴重な出土品が数多く出ています。外や内壁の塀には、10段ごとにくさび形文字が刻まれたレンガが使われていました。それらが3000年以上経っているのにはっきりと残っていることに感心しました。同時に、特別な保存がされずに野ざらしにされているのにも驚いてしまいました。チョガザンビルの頂上からはチグリス川とユーフラテス川が合流している下流に注ぐディズ川が見られました。2つの遺跡の残るこの辺りは現在サトウキビの産地としてサトウキビ畑しか周りにはありませんでした。 その後、アフワズに戻り川沿いのレストランで昼食を取りました。この地域は海抜12mで町なかで川を見ることができます。冬には雨の降る日が多いそうです。(同時期の東京の降水量と同じぐらい。)

最後にイラン最大の石油産出地、アバダンへ行きました。ここは、イラン・イラク戦争時(1980ー1988年)に3年間、イラクに占領されていた所で戦争の爪痕がまだはっきりと残っていました。工場やホテルの折れ曲がった鉄筋、つぶれた家屋、レンガやブロックのがれきの山、きれいに整地された空き地がい石油精製工場を間近で見ることができましたが、目の前で赤々と燃える井戸から吹き出す炎が印象的でした。帰りは、この町から、近くはシーラーズ、イスファハン、遠くはテヘラン、マシャドへ伸びるパイプラインを眺めながら飛行場へ向かいました(イランの石油産出量は世界第4位、3分の1は国内で使い、残りはタンカーで輸出そのうちの10分の1は日本が輸入。)

24時間のハードな旅でしたが、イランの歴史と石油産出国としてのイランを実感できるいい経験になりました。特に、日本が紀元前4ー3世紀になって初めて使った金属器(金属のもの)をイランの一部の地域では紀元前3000年頃から使われていたこと、くさび形文字で記録されている粘土板から紀元前6世紀にはキュロス大王が国民に人権を認める近代国家としてアケメネス朝ペルシャを形成していたことなどに感心させられました。